Diese Beschreibung wurde übersetzt. Klicken Sie hier, um das Original zu sehen

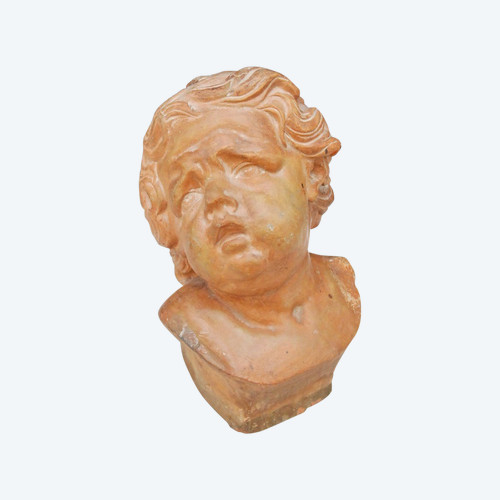

Sphinx

Terrakotta

18. Jahrhundert

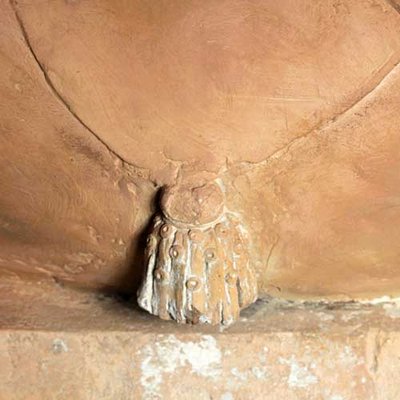

Sphinx mit Frauenkopf aus Terrakotta von großen Ausmaßen Ende Ludwig XV. - Anfang Ludwig XVI. (zwischen 1770 und 1776). Dieser zeigt einen weiblichen Torso mit Taubenkorsage, der ein ärmelloses Kleid mit Kapuze, den sogenannten "Domino", und eine "kindgerechte" Frisur mit gewölbtem, vorne gekrepptem Haar trägt, das hinten durch ein Band hochgesteckt ist. Das Fabelwesen, das mit beiden Beinen auf einem Quastenkissen ruht, trägt um den Hals ein Medaillon in Form eines gebogenen Herzens, das an die ähnlichen Verzierungen des Stoffes erinnert, der quer über die Kruppe drapiert ist.

In einem seiner Gemälde, das den jungen Moses darstellt, der aus dem Wasser gerettet wird (1638), stattet Nicolas Poussin die traditionelle Sphinx-Figur mit einem Frauenkopf aus. In diesem Sinne führt der attizistische Maler, der das geträumte Arkadien besingt, das wundersame Überleben des von Gott auserwählten Kindes auf den Triumph über die Zerstörung des Lebens, des Wassers, des personifizierten Nils zurück, auf den sich die doppelte Symbolik der Sphinx in der antiken Statuenmalerei gerade stützt. Als mythologisches Tier mit Löwenkörper und Menschenkopf, einst Sinnbild der Hieroglyphenschrift, aber bis in ihre chimärische Existenz hinein stets gefürchtet, kann die Sphinx somit sowohl als heimtückischer Geist erscheinen, der alles verleugnet (vgl. Ödipus), als auch als Schutzfigur, die in ihrer rätselhaften Macht schützend und wachsam ist.

Die Sphinx, um die es hier geht, hat eine Bedeutung, die repräsentativ für die Entwicklung der Bedeutung ist, die ihr in der Bildhauerkunst ab dem 17: Zunächst ambivalent, geeignet, Angst und Fremdheit hervorzurufen, wird sie beruhigend und wohlwollend, immer in eine geheimnisvolle Stille gehüllt, die sie nicht ablegt, um vor edlen Häusern oder am Rande eines Parks eine unnachgiebige Wache zu stellen: ihre Macht wird in Stein verklärt, sie stellt den ewigen Herrscher dar, despotisch und väterlich.

Die Skulptur, die uns interessiert, befindet sich tatsächlich an der Schnittstelle zwischen einem politischen Manifest und einem ästhetischen Diskurs: Unter den ersten in Frankreich bekannten Skulpturen von Sphingen aus dem späten 17. Jahrhundert scheinen einige, vier an der Zahl, die Züge mehrerer Favoritinnen von König Ludwig XIV. zu tragen (1). Sie sind nach Art der Fontange - einer der letzten und kurzlebigen Geliebten des Monarchen - frisiert und zeigen im Liegen mit entblößter Brust die Anmut und Zurückhaltung der erlangten Gunst. Ebenso kristallisiert unsere Skulptur eine geschickte Synthese einer gewissen Eleganz des Umgangs - und des Unter-sich-Seins - heraus, deren Wahlort im 18. Jahrhundert für sich spricht: die Parks, insbesondere die königlichen und fürstlichen. Die berühmtesten Sphingen aus dem 18. Jahrhundert, die uns bis heute erhalten geblieben sind, sind die auf der Spitze der großen Treppe im Park des Schlosses von Ménars (Loir-et-Cher), die die Marquise de Pompadour darstellen (2).

Welche Identität hat also diese Sphinx mit dem geheimnisvollen Band, das um ihren Hals gebunden ist? Der herzförmige Anhänger in Form eines Medaillons ist wahrscheinlich ein Reliquiar der Liebe und könnte, wenn er eine glühende Erinnerung enthält, an eine andere Auserwählte des Herzens von Ludwig XV. erinnern, dessen letzte Jahre bis 1774 sie teilte: die Comtesse du Barry (3). Obwohl einige Skulpturen von Sphingen Ähnlichkeiten untereinander aufweisen, gibt es keine, die ein vollständiges Bündel identischer Merkmale aufweist. (4)

Die Zartheit des um ein Viertel gedrehten Kopfes, die vor 1770 nicht üblich war, die geschickte Ausarbeitung einer historisierenden Frisur, die stolze Bewegung, von der die undurchdringliche und lächelnde Figur angetrieben zu werden scheint, alles trägt zu einer natürlichen Majestät bei, die der westlichen Gartenkunst seit der Renaissance und in diesem Fall im 18. Die letzte Frage, die noch offen bleibt, ist die nach seiner Bestimmung und seinem ursprünglichen Standort. Ein Rätsel, ebenso wie die Seltsamkeit seines Charmes in einer stummen Übernatürlichkeit ungelöst bleibt. (5)

WERK IN BEZIEHUNG :

1. Vier Sphinxen aus weißem Marmor mit Frauenköpfen; mutmaßliche Porträts von Mätressen Ludwigs XIV; sie sind liegend dargestellt, der Körper wird teilweise von einer mit Quasten verzierten Draperie bedeckt, die auf der Brust von einer Bandschleife gehalten wird. Beginn des 18. Jahrhunderts (H. 80 - B. 100 - L. 40 cm). Herkunft: Château en Bretagne, Château de Royaumont puis Château de Chantilly. Verkauf am 8. Mai 1901 in Drouot.

2. Paar sogenannter "Pompadour"-Sphingen, Park und Schloss Menars (Loir-et-Cher).

3. Ein Paar Sphingen mit Kind aus Terrakotta, Mitte des 18. Jahrhunderts (H. 75 - B. 90 - T. 45 cm) Provenienz: Verkauf Sotheby's Dezember 2008.

4. Ein Paar Sphingen aus Biskuit aus Sèvres, die die Gräfin du Barry darstellen, circa 1780 ( L.10 - T.16 - H.1

Ref: TLDQUH4ZBE

Modulares Wandregal aus Palisanderholz.

4.800 € EUR

Modulares Wandregal aus Palisanderholz.

4.800 € EUR