Par Daniel Cagnolati

Innovations et originalité de la marqueterie, et goût de la perfection nous permettent de reconnaître le style d’André-Charles Boulle. Son rayonnement dans les arts décoratifs a engendré des suiveurs bien après sa mort.

Descendant d’une famille d’ébénistes, André-Charles Boulle (1642-1732) fut élevé dans les ateliers de son père. Sa prédisposition à l’univers décoratif et artistique, aussi bien dans le dessin, la gravure, la ciselure ou le modelage, va lui permettre d’accéder à la prestigieuse Académie Saint-Luc de Rome.

Le ministre Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) présentait, à Louis XIV (1638-1715), André-Charles Boulle comme étant « le plus habile dans son métier ». En 1672, le roi lui accorda le droit de s’installer dans les Galeries du Louvre, restées inoccupées. Devenu détenteur du titre d’ébéniste du roi, Boulle fournit à la Cour des œuvres d’art qui contribuèrent à l’excellence esthétique des châteaux de Versailles et de Vaux-le-Vicomte. Trouvant son inspiration dans les dessins du peintre Charles Le Brun (1619-1690) et de l’ornemaniste Jean Bérain (1640-1711), il se distingue par son ingéniosité dans l’utilisation de la marqueterie en écaille et en métal, ainsi que dans la finesse de l’exécution.

Un génie affirmé

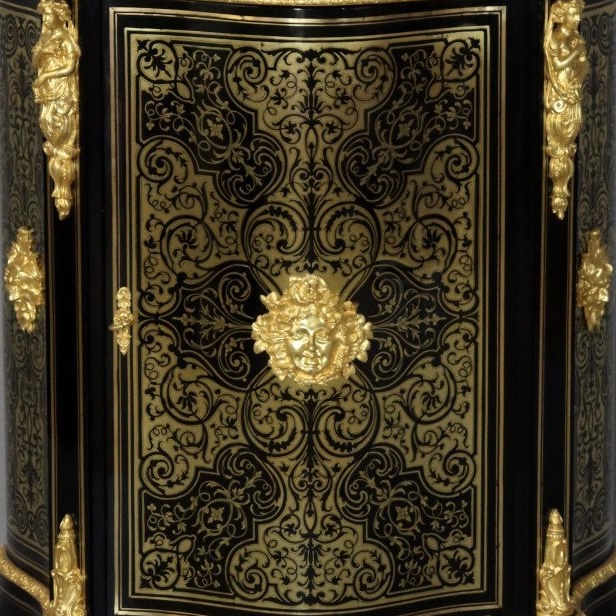

Pour sa marqueterie, l’ébéniste talentueux utilise un bois de belle facture, du métal (étain ou laiton) et de l’écaille de tortue, selon un système d’inversion… Pour une première partie, l’écaille sert de fond et le motif est découpé dans le métal ; pour une « contrepartie », le métal fait le fond et l’écaille, le motif. Un placage d’ébène noir souligne avec délicatesse la finesse du dessin et la somptuosité des matériaux employés. Une autre spécificité de Boulle est d’appliquer du bronze doré et ciselé sur les parties les plus sensibles de ses meubles, principalement les encoignures et les pieds (il sera le premier à le faire).

Mascarons, rosaces, arabesques, volutes, frises à motifs de feuilles d’acanthe, figures, filets de laiton ornent richement armoires, consoles, bureaux plats, cabinets, tables à jeux, meubles d’appui, bureaux, vitrines, mais aussi des encriers, des miroirs, des cartels, des pendules, des coffrets…

Les commandes affluent de toute l’Europe ! En 1677, Boulle installe sa propre fonderie pour les bronzes. L’atelier Boulle devient le plus grand de Paris. La célèbre « marqueterie Boulle », comme elle est communément appelée, est née ! Le travail, particulièrement délicat et fragile, fait qu’il reste de cette époque bien peu de pièces intactes, la plupart ayant été restaurées.

Les premiers successeurs

En 1720, un incendie fait disparaître la majeure partie des collections de dessins et gravures d’André-Charles Boulle. Celui-ci meurt en 1732, laissant quatre fils qui, bien qu’ayant reçu le brevet d’ébéniste du roi, n’eurent jamais le talent de leur père. André-Charles fils (1685-1745) connu sous le nom de « Boulle de Sève », installa ses ateliers rue de Sèvres à Paris ; Pierre-Benoît (1680-1741) se joignit à la corporation des ébénistes du Faubourg-Saint-Antoine. Boulle avait aussi formé bien des élèves qui perpétuèrent son art jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Après la mort du maître, son style a été reproduit dans les années 1750. Ce sera la deuxième période du style Boulle. De cette époque, retenons des noms comme ceux d’Étienne Levasseur (1721-1798) ou de Philippe-Claude Montigny (1734-1800).

Le genre connaîtra même une troisième vie au XIXe siècle, surtout sous le Second Empire, dans les années 1850 et 1860. Parmi les ébénistes reconnus, qui estampillent alors de leur nom leurs œuvres, citons : Alphonse Giroux dit « le marchand des princes » (1776-1848), Charles-Guillaume Diehl (1811-1885), Jean-Pierre Alexandre Tahan (1813-1892), la famille Monbro (active entre 1830 et 1870), les frères Grohé (actifs entre 1827 et 1884). Pour désigner leurs réalisations, on emploie les expressions : « attribué à Boulle », « style Boulle », « dans le genre Boulle »… Il existe donc trois périodes, trois styles Boulle : les époques XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ». Les meubles de la troisième époque ont été produits par des ébénistes qui ont constitué de grands ateliers. À partir du Second Empire, on parle même de production industrialisée ou semi-industrialisée de meubles en style Boulle. Ce dernier demeure aujourd’hui un symbole de raffinement et de richesse.

Deux questions à Frédérique Grego, expert et antiquaire, spécialiste des marqueteries Boulle

– Qu’est-ce qui différencie un meuble Boulle des XVIIe et XVIIIe siècles d’un Boulle Napoléon III ?

« Plusieurs choses… D’abord, l’ébène et les bois précieux sont utilisés durant les deux premières époques Boulle. Sous Napoléon III, pour des raisons de coût, les ébénistes utilisent souvent du poirier noirci avec des placages d’acajou. Deuxièmement, la façon dont le meuble est assemblé : les détails dans les finitions sont plus grossiers à partir du XIXe siècle, la réalisation moins soignée.

Troisièmement le bronze. Il est de très belle facture, joliment travaillé et sa ciselure est plus précise durant les deux premières périodes. Enfin, quatrièmement : la qualité de l’écaille, une matière noble, convoitée. À l’état naturel, l’écaille de tortue est de couleur brune, présentant des nuances blond doré. Les meubles authentiques en marqueterie Boulle sont de teinte rouge, car les artisans de l’époque utilisaient des pigments naturels rouges dans la colle destinée au placage. À ne pas confondre avec la laque, la corne ou une pellicule imprimée ! »

– La fragilité et l’ancienneté des meubles d’André-Charles Boulle demandent-elles un travail de restauration ?

« Les meubles les plus anciens se font rares. Ils sont essentiellement présents dans les musées et les collections privées. Ils ont difficilement traversé le temps et demandent une restauration exécutée par un ébéniste professionnel maîtrisant parfaitement la marqueterie Boulle, dans les règles de l’art, avec des matériaux de qualité. Le travail de l’écaille de tortue est strictement réglementé. Seuls les artisans ébénistes détenteurs d’une autorisation préfectorale sont habilités à la travailler et doivent être en mesure de la présenter à leurs clients. Cette restauration demande généralement de longues heures de travail et des matériaux précieux dont le coût se répercute sur le prix. »

Le point de vue de Pascal Denoyelle, expert

« Le mobilier Boulle ne se démode pas. Il continue de traverser les siècles. On constate un renouveau du goût pour les meubles français de qualité. Les grands collectionneurs internationaux cherchent l’exception. Depuis André-Charles Boulle, on a continué à en restaurer, à en fabriquer et à en vendre. Plusieurs critères font le prix d’un meuble Boulle : l’époque et donc la rareté, la qualité, l’importance du travail de restauration et l’histoire de l’objet. Cette dernière, l’origine, est importante. Le meuble provient-il d’une commande spéciale, d’un château royal ? Les amateurs d’art sont très attachés à cet aspect. Une restauration dans le respect du savoir-faire et des connaissances historiques contribue largement au prix de vente final. Les clients préfèrent toujours un produit fini.

Pour le XIXe siècle, dont les prix restent souvent très abordables, les pièces de création représentent une valeur sûre. On trouve sur le marché de nombreux cartels, pendules ou coffrets à perruque, à liqueur, à senteurs, quelques meubles Napoléon III dans un état correct et, dans les ventes de prestige, du Boulle authentique du temps de Louis XIV, en petit nombre alors ».

Le point de vue de Cédric Hénon, expert au sein « d’Authenticité », cabinet d’expertise européen en œuvres d’art

« Pour la période Louis XIV, le plus coté reste l’écaille de couleur rouge. La contrepartie est souvent endommagée par les aléas du temps et des variations de température. Les décors sont en bronze doré très fournis : masques, feuillages, visages de femmes, angelots ou figures représentant la mort sont bien spécifiques à cette époque, même s’ils ont été repris par la suite, mais différemment. Une bibliothèque simple d’époque Louis XIV vaut entre 30 000 et 40 000 euros ; une pendule ou un coffret atteint un prix similaire à celui d’un bureau Louis XV. Le “très beau” se vend toujours à des amateurs d’art ayant des connaissances approfondies, suivant régulièrement les ventes aux enchères et l’état du marché. On remarque beaucoup de pendules Louis XV, en bon état parce que restaurées il y a une cinquantaine d’années. Ainsi, un cartel du XVIIIe siècle, de belles dimensions, orné de bronzes dorés très travaillés, se vend entre 3 000 et 5 000 euros. Le Napoléon III représente un vrai marché. Il a de la valeur s’il est signé d’un grand ébéniste et s’il est en bon état. Un meuble d’appui de cette époque oscille entre 4 000 et 6 000 euros, une chambre à coucher complète, un secrétaire ou un bureau de très belle facture vaut entre 6 000 et 15 000 euros, voire plus. Une écritoire en écaille toutes faces, estampillée et restaurée avec savoir-faire, coûte environ 4 000 euros. Si elle n’est pas en écaille toutes faces, sa valeur se situe entre 2 000 et 2 500 euros. »